Die goldene Ära rundenbasierter Taktik-Rollenspiele liegt schon etwas länger zurück. So gab es auf der ersten PlayStation noch ein ordentliches Angebot mit Klassikern wie „Final Fantasy Tactics“, „Ogre Battle“, „Hoshigami“ und einigen anderen. Das waren zwar alles NTSC-Spiele, die man nur mit Modchip auf einer deutschen Konsole spielen konnte, aber den Umbau waren sie wert. Ein Juwel, das auch in Europa erschienen ist, war Vandal Hearts II (Konami, 2000). Schaut man fast 20 Jahren später auf dieses Spiel zurück, erblickt man Qualitäten, die damals gar nicht so aufgefallen sind. Vielleicht, weil man sie heutzutage immer seltener antrifft? Ein guter Grund, um auf „Vandal Hearts II“ noch einmal einen prüfenden Blick zu werfen.

Vandal Hearts II – (Konami, 2000)

Für ein gebrauchtes „Vandal Hearts II“ zahlt man heute fast mehr als damals neu im Laden. Unter Sammlern noch immer heißbegehrt, das Spiel. Und meines wurde so pfleglich behandelt, dass es makellos wie am ersten Tag glänzt. Gut, ich gehöre auch nicht zu denen, die ihre Datenträger mit Fettfingern betatschen, wild auf den Hüllen herumkratzen und sie dann irgendwo hinfeuern. Nicht bei Dingen, die einen etwas wert sind. Und rundenbasierte Taktik-Rollenspiele sind und waren eben etwas Besonderes.

Denn Taktik („Kunst, ein Heer in Schlachtordnung zu stellen“) ist die Ruhe vor dem Sturm. Bereits im alten China wussten Generäle, dass man Einheiten nicht wie Barbarenhorden einfach blind ins Gefecht schicken sollte. Es galt, Einheiten geschickt zu kleinen und zueinander passenden Teilverbänden zu formieren und mit diesen strategisch wichtige Positionen zu besetzen. Die Wichtigkeit des Terrains sollte nicht unterschätzt, Stärken und Schwächen im Auge behalten werden. Zugleich sollte auf die Initiative geachtet und überlegt werden, welche Auswirkungen ein jetziger militärischer Zug in späteren Zügen haben könnte.

So sprach Sunzi (chin. General, 544 v. Chr.): „Der General, der eine Schlacht gewinnt, stellt vor dem Kampf viele Berechnungen an. Der General, der verliert, stellt vorher kaum Berechnungen an.“ Sunzi hätte an „Vandal Hearts II“ sicherlich seine Freude gehabt, bietet das Spiel vom Prinzip her genau das, womit er sich zu Lebzeiten und in seinem Hauptwerk „Die Kunst des Krieges“ befasst hat. Das Spiel ist halt für Taktiker, nicht für Barbaren, die wild auf Knöpfe drücken wollen. Neben dem Taktischen hat es aber auch noch etliche andere Qualitäten. Wie zum Beispiel einen recht großen Umfang, stimmige Atmosphäre und natürlich auch eine Geschichte.

- Die frühe Weltkarte

- Vorsicht vor Bogenschützen

- Die junge Adele im Adelshaus

- Der Antagonist betritt die Bühne

- Unheil naht …

- Der Prolog endet mit Mord

Vandal Hearts II – worum ging es nochmal?

Schauplatz ist der spätmittelalterlich angehauchte Kontinent Rognant mit den vier Reichen Nirvadia (vom religiösen Führer St. Nirvath abgeleitet), Natra, Vernantze und Zora-Archeo. Der Prolog beginnt in Natra, wo unser Protagonist als junger Bauernlümmel zusammen mit Stiefschwester Rosalie und den beiden Kumpels Yuri und Leif aufwächst und die Gräuel der Aristokratie hautnah miterlebt. Wie im Mittelalter auch, kümmert sich der Adel lieber um eigenes Wohl und lässt die Landbevölkerung durch hohe Abgaben regelrecht bluten. Ausnahme bildet die pausbäckige Gouverneurstochter Adele, die sich statt ihresgleichen lieber unter den Pöbel mischt – und in die sich unser Held natürlich unsterblich verguckt.

Eines Tages erscheint ein Fremder im Dorf, von den sog. Blutrittern verfolgt, der bei unserem Helden und seinen Kumpels Unterschlupf findet. Und der sich später als Nicola, der verwaiste Sohn von Prinz Julius (der älteste Sohn König Zekras) mit Thronansprüchen zu erkennen gibt. Bis zur Thronbesteigung ist es da aber noch etwas hin, und ganz klassisch wie im Drama wird erst einmal der Antagonist eingeführt. Dieser betritt als „Godard, der Wahrsager“ im Gouverneurshaus die Bühne. Seine dunklen Absichten lassen sich an der charakteristischen „Fuhuhuhu“- und „Fwofofofo“-Lache bereits erahnen. Durch dunkle Magie verwandelt er mal eben Ex-Gouverneur Kossimo (Adeles Opa) in einen blindwütigen Berserker. Und unser Held hat die leidvolle Aufgabe, diesen unfreiwillig zu töten – was Adele unserem Helden natürlich auf Lebzeiten übel nehmen wird.

Sieben Jahre später, nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Natra, beginnt das erste Kapitel. So verwundert es nicht, dass unser Held durch die erfahrenen Ereignisse als Erwachsener zum bitter gezeichneten Banditen wurde und hauptberuflich militärische Versorgungszüge überfällt. Zur Banditenclique gesellen sich „Trottel“ Vlad und „Glatzkopf“ Pico. Bei einem dieser Überfälle befreien sie durch Zufall Baron Pratau, den Anführer des Ritterordens „Weiße Drachen“, mitsamt seiner Leibgarde, der schönen Ritterin Lira.

- Infos über Ausrüstung und Status

- Ein Kampf auf See

- Ein Feuerzauber in Aktion

- Überfall auf einen Versorgungzug

- Baron Pratau wird befreit

- „Schandmaul“ Maria in Aktion

Der Baron erhofft sich, eine neue Gruppe zur Beendigung des Kriegs zu bilden, da von seiner Truppe schon zu viele unter der Erde lagern. So werden in der folgenden Mission die beiden noch übrig gebliebenen „Weiße Drachen“ befreit und es gesellen sich „Beau“ Gilti und „Schandmaul“ Maria zur Heldentruppe. Und auch unser Held willigt nach anfänglicher Skepsis ein, dem Baron fortan in Sachen Kriegsbeendigung zu helfen. Als erstes soll König Franz gerettet werden, der in einer Gefängnismine in Ost-Natra gefangen sein soll. Dieser entpuppt sich nach seiner Befreiung allerdings als seelenlose und somit nutzlose Marionette.

Im zweiten und dritten Kapitel dreht es sich überwiegend um die Gründung „Zentral-Natras“ mit König „Halbtot“ Franz als symbolischem Führer. Unser Protagonist trifft hier seine Jugendfreunde wieder. Yuri ist inzwischen zum Kirchenabgesandten des Kirchenstaats Nirvadia aufgestiegen. Etwas profaner verlief die Karriere von Stiefschwester Rosalie, die unser Held wenig begeistert in einem Puff der Hauptstadt Yuggor wiederfindet. Dass ausgerechnet Leif als ihr Lude auftritt, macht die Sache nicht wirklich besser. Auch Nicola hatte als König wenig Erfolg und verbringt seine Zeit mit Selbstmitleid im Suff. Adele hingegen entschleierte sich als König Zekras uneheliche Tochter und stieg vom adeligen Backfisch zur hübschen Prinzessin auf.

Durch Zwischensequenzen vernimmt man die Machenschaften eines gewissen „Kudur-Kults“, der offensichtlich von Godard angeführt wird und unserer Heldentruppe in einigen Scharmützeln das Leben schwer macht. Darüber hinaus scheint er verantwortlich für Experimente an Dorfbewohnern, die durch dunkle Magie in genau jene willenlosen Wüteriche umgewandelt werden, wie bereits der arme Kossimo im Prolog. Mit dem Ende des dritten Kapitels führt die arrangierte Königshochzeit von Franz und Adele schließlich zur Verschmelzung von Ost- und Zentral-Natra zum „Vereinten Natra“. Und der langen Bürgerkrieg sollte damit beendet sein.

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, wäre da nicht die Tatsache, dass der eigentliche Strippenzieher des „Vereinten Natra“ unser Freund Godard mitsamt seinem religiösen Fanatiker-Kult ist – und es noch ein letztes, viertes Kapitel gibt. Dies beginnt damit, den Unhold in seinem Kloster aufzuspüren und ihm die Leviten zu lesen. Was als einfacher Kampf mit dem Tod Godards endet, entpuppt sich schnell als genau so von Godard gewollt. Kurz darauf beginnt eine Invasion des Zora-Archeo Zwillingsreichs in Natra und West-Natra bricht zusammen.

Und siehe da, die Marionette Franz erwacht mit „Fuhuhuhu“ wieder zum vollen Leben. Man erfährt, dass Godard einst ein frommer Nirvathianer war, der vor 150 Jahren vom Glauben abfiel und seit dem immer wieder fremde Körper besetzt. Und seine eigentliche Absicht darin besteht, möglichst viel Angst, Verzweiflung und Hass zu sähen, um so mit dem Lebensbaum zu verschmelzen. Was natürlich im allerletzten Kampf vom Protagonisten und seiner Truppe vereitelt wird. Und die „Fuhuhuhu“-Lache verstummt auf ewig.

- Vertraue keinem Schwarzhändler …

- Running Gag Mohosa bei einen seiner vielen Auftritte

- Unebenes Gelände mit Hinterhalt

- Ein Wasserzauber in Aktion

- Nicola als gefallener König

- Adele beim Kudur-Kult

Neue Strategie und großer Umfang

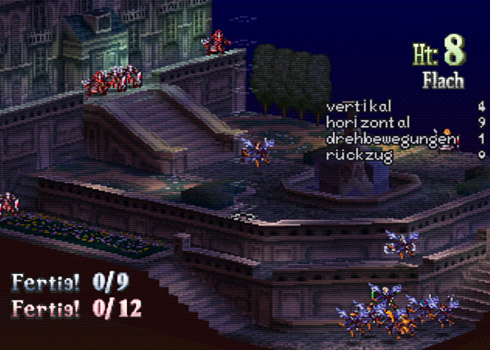

Im Gegensatz zum Vorgänger von 1996 ist man spielerisch neue Wege gegangen und hat das Kampfsystem etwas umgestrickt. Normalerweise laufen rundenbasierte Taktik-RPGs so ab, dass man pro Runde alle eigenen Einheiten agieren lässt und danach der Computergegner mit seinem Arsenal an der Reihe ist. Hier laufen die einzelnen Spielzüge parallel ab, d. h. man weist einer einzelnen Einheit eine Aktion zu und quittiert diese. Der Algorithmus tut das in der Zwischenzeit auch, ist natürlich etwas schneller, und mit dem Quittieren des Spielzugs agieren Computer und Spieler gleichzeitig.

Das kann dann schon einmal dazu führen, dass der Angriff auf eine Figur des Gegners ins Leere läuft, da der Computer genau diese Figur bewegt hat. Oder beide Einheiten auf demselben Feld landen, wo dann das jeweilige Gewicht der Figur entscheidend ist. Die leichtere Figur muss dann aufs Nebenfeld ausweichen und verliert ihre Aktion. Das Strategische besteht also auch darin, zu erahnen, wie der Gegner sich bei jedem Zug verhalten wird. Die Stärke dieses neuen Systems ist leider auch gleichzeitig die größte Schwäche, da sich mit etwas Übung die artifizielle Intelligenz (besser gesagt der PS1-Programmiercode) leicht lesen lässt.

Der Computer greift bevorzugt Einheiten mit wenig Trefferpunkten an, sowie Einheiten, die sich von hinten angreifen lassen. Oder er priorisiert Flächenzauber, wenn mehrere Einheiten gleichzeitig angreifbar sind. Auch nimmt er gerne Bogenschützen, wenn diese von weit oben stark erhöhten Schaden zufügen können. Das lässt sich alles natürlich gut ausnutzen, um eigene Einheiten als Köder zu gebrauchen. Diese stellt man im Aktionsbereich des Gegners auf, wo sich in der Runde nur bereits gespielte Figuren befinden. In der nächsten Runde kann man sich dann sicher sein, dass die Köder-Einheit als erstes angegriffen wird. Diese bewegt man dann einfach weg und schaltet mit ihr am besten eine geschwächte Einheit des Gegners gleich mit aus.

- Umwandlung der Blutritter in Wüteriche

- Das Ende der Blutritter

- Baron Pratau als Stratege

- Ein Meteorzauber in Aktion

- Agatha als Führerin West-Natras

- Ein insektoider Bossgegner

Der Schwierigkeitsgrad fällt somit chronisch immer etwas zu leicht aus. Zumindest in den ersten drei Kapiteln. Später tummeln sich so viele Figuren auf den Karten, dass man schon genauer überlegen muss, welche wann gespielt werden könnte. Um den Schwierigkeitsgrad noch ein wenig zu erhöhen, lässt sich im Startmenü der „Advanced Mode“ durch eine Tastenkombination aktivieren. Dann spielt der Computer auf jeder Karte alle Einheiten bereits von Beginn an. Ansonsten lässt er in den ersten Runden immer ein paar Einheiten unbewegt. Diese Tastenkombination für mehr Herausforderung erhält man, wenn man das Spiel mit „100% Waffenfund“ beendet. Und das ist ein zeitfressender Akt, der sich für jene Spieler lohnt, die in das Spiel vollkommen eintauchen wollen.

Denn um alles aus dem Spiel herauszuholen, muss man wirklich auf jeder Karte nicht nur die Kämpfe meistern, sondern auch Ausschau nach versteckten Objekten halten. Einmal gibt es auf fast jeder Karte eine oder mehrere Kisten, die sich mit dem „Unlock“-Zauber eines Dolches aufschließen lassen. Diese enthalten meist Waffen oder Rüstzeug. Die wirklich interessanten Dinge findet man versteckt im Boden. Dazu ist die „Search-“ oder „Treasuremark“-Fähigkeit vonnöten. So gilt es, jede Karte von Beginn an auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und die jeweilige Einheit mit der „Trüffelnase“ dort hin zu bewegen. So finden sich über die Kapitel versteut Dinge wie Wegbeschreibungen zu geheimen Karten, aber auch schräge Objekte wie Stöpsel, Hanteln, Pflanzensamen oder dreckige Lehmklumpen. Neben 22 geheimen Karten wartet auch noch das legendäre „Vandal Hearts“-Schwert, mit dem sich der glücklichste Ausgang der Geschichte, als einer von vier möglichen Abspannen, freischalten lässt.

- Magie-Absorption als nützlicher Zauber

- Kampf gegen eine Übermacht

- Geheime Karte Goldfink

- Geheime Karte Kingrand

- Die Jagt auf Godard beginnt …

- Ladorak wird gerichtet

Hiroshi Tamawari und die Programmierung eines Orchesters

Eine wahre Phalanx des Spiels bildet die stimmige Atmosphäre, die viel dem klassisch angehauchten Soundtrack verdankt. Und dieser hat seine Geschichte. So schaffte Sonys erste PlayStation im Vergleich zu den damaligen Nintendo-Konsolen akustisch einen Quantensprung. Mit dieser war es dank CD-ROM erstmalig möglich, auf CD gebrannte Wave-Dateien im Spiel zu streamen. Und das Erstaunen war groß, als ein Spiel wie „Wipeout“ (1995) mit musikalischer Untermalung der „Chemical Brothers“ rockte. Nintendos N64 musste weiterhin das Musikalische über den Soundchip realisieren, konnte wohl ein paar Samples in den knappen Speicher laden, aber eine komplette Studioaufnahme wiederzugeben war nicht drin. Diese Stärke nutzte die PlayStation bei vielen Spielen der späten Neunziger eiskalt aus – nur nicht bei „Vandal Hearts II“. Und das hatte seinen Grund.

Der Videospiel-Komponist Hiroshi Tamawari gehört im Vergleich zu seinen japanischen Kollegen eher zu den unbekannteren Talenten. Nach eigener Aussage hatte er mit Musik als Kind auch nicht viel am Hut. Bis seine Eltern ihm ein paar Klassik-Audiokassetten in die Hand drückten, damit er sich beim Lernen besser konzentrieren kann und bessere Schulergebnisse mit nach Hause bringt. So kam er durch die Dauerberieselung von Bach, Beethoven und Brahms auf den Geschmack und begann sich alsbald für Komposition zu interessieren. Brachte sich im Selbststudium die Materie bei und erwarb als junger Erwachsener dann günstig Hardware-Sequencer plus Keyboard und legte mit eigenen Kompositionen los.

Nachdem er bereits zu „Suikoden“ (1995) ein paar Tracks beisteuerte, war man bei Konami davon überzeugt, ihm im Team mit Miki Higashino und Kosuke Soeda die Komposition des Soundtracks zum ersten „Vandal Hearts“ (1996) zu überlassen. Im Gegensatz zu „Suikoden“ wurden für die Partitur ausschließlich die SoundFonts (Samples inkl. Einstellungen wie Lautstärke, Hüllkurven etc.) der PlayStation verwendet. Auf CD-ROM sollte überhaupt nicht zugegriffen werden, da das Spiel ständig Daten nachladen musste. Die Umsetzung war technisch ein komplizierter Akt, der aber mit dem gelungenen Soundtrack ein gutes Endergebnis brachte.

Als man Hiroshi Tamawari danach die alleinige Komposition des „Vandal Hearts II“-Soundtracks übertrug, sollte sich die Erfahrung mit den SoundFonts und sein inzwischen gereiftes Verständnis für klassische Musik auszahlen. Als alleiniger Komponist konnte er die Beziehung zwischen dem Hauptthema und den Variationen viel enger zusammenfügen. Bereits im Prolog vernimmt man das charakteristische Ostinato, das sich später durch viele Stücke zieht und man in Zwischensequenzen wie auch variiert in den Kämpfen immer wieder hört. Ein weiteres Novum war, dass die Musik der Zwischensequenzen an die Geschwindigkeit angepasst wurde, mit der der Spieler den Text liest. Das Spiel wartet auf die Wiederholung eines Takts und verwendet diesen als Signal, um die nächste Dialogzeile und den nächsten Takt im Stück anzusteuern. Das gab dem Spielerlebnis ein nahtloses Gefühl, das man bis dato nicht kannte und mit stumpfer CD-ROM-Wiedergabe kaum realisierbar gewesen wäre.

Neben den technischen Soundfinessen ist es aber auch die Komposition an sich, die den Zuhörer besticht. Um das Bild einer multikulturellen, fiktiven Welt wie Rognant musikalisch zum Ausdruck zu bringen, bediente sich Tamawari bei klassischen Elementen der west- und osteuropäischen Kultur. Neben Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms spürt man besonders bei den Themen Ost-Natras eine starke Prägung von Aram Chatschaturjan (Georgien) und Béla Bartók (Ungarn). Besonders ausgeprägt ist das repetitive Arrangement, das sich wie ein roter Faden durch alle Stücke zieht und, hätte man nicht die Färbung klassischer Instrumente, einen fast schon wie moderne, elektronische Musik vorkommt. Das alles macht den Soundtrack zu einem wahren Erlebnis. Und es ist schade, dass es bislang noch keine Orchesteraufführung gab, wie es sie regelmäßig zu Spieleserien wie „Final Fantasy“ gibt.

- Godard in neuer Gestalt

- Das Ende von Yuri

- Godards dunkle Absichten

- Der letzte Kampf?

- Der wirklich letzte Kampf!

- Das überfällige Ende von Godard

Fazit: Ein Juwel, das auch heute noch funkelt

Wenn ich alle Jubeljahre die „Vandal Hearts II“-CD ins Laufwerk schiebe, fällt immer wieder auf, wie rund das Spiel eigentlich ist. Das beginnt bei der vertrauten Einleitungsmelodie und den ersten Zwischensequenzen in einfacher PS1-Optik. Und je tiefer ich eintauche, um so mehr dämmert es, warum das so ist. Weil es nicht nur spielerisch überzeugt, sondern seine besondere Atmosphäre dem herausragenden Soundtrack, der gut erzählten Geschichte und obendrein auch dem für japanische Spiele ungewohnten Zeichenstil verdankt. Erwarten tut man bei Nipponspielen meist Mangastil, der hier wahrscheinlich alles ruiniert hätte. Stattdessen wurden die Charaktere ungeschönt und fast schon schmutzig gezeichnet. Und wenn man genau hinsieht, sieht man vielen Figuren ihre Zerrissenheit und den Schmerz ihrer Existenz förmlich an.

So bleibt ein außerordentliches Juwel, das noch heute langen Spielspaß von fast 40 Stunden garantiert. Gut, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, und was man persönlich herausragend findet, sehen andere oft ganz anders. So bescheinigten die Bauernlümmel von der „Video Games“ dem Spiel damals einen langweiligen Soundtrack und vergaben deshalb, sowie aufgrund veraltetet Grafik, langer Ladezeit und schlechter deutscher Übersetzung insgesamt 77% Spielspaß. Nun, als Spielemagazin kommt man um eine aufsummierende Wertung verständlicherweise schlecht drumherum. Ich persönlich hätte aber meine Schwierigkeit, etwas Vielschichtiges wie ein Videospiel als einfache Prozentangabe zusammenzufassen. Man stelle sich vor, ein barockes Blatt hätte vor dreihundert Jahren Bachs „Orchestersuite Nr.3“ mal eben mit 77% kommentiert. Aus dem Papier hätten sich spätere Generationen Papierflieger gebaut – oder sich damit den Hintern abgewischt.

Schreibe einen Kommentar